什么是出海?与传统的对外贸易、来料加工、产品出口等商业模式不同,出海是到另一个遥远且陌生的地方去开拓一片新的市场,并在异域他乡拓疆深耕,长成苍天大树,这是一场全新的挑战。

全球化进入新阶段,中国企业出海随之翻开新篇章。寻求第二增长曲线,出海已成为一道“必答题”,日用百货、母婴用品、户外运动、消费电子……无数中国制造企业踏上了寻找新世界的征程。

然而,在全新的、不确定的环境下,出海注定不是一条坦途。从过往的制造业务切换到品牌战略,意味着从产品到技术、渠道、营销的全面切换,企业资源能力需要重新匹配,这无异于一场自我革命。与此同时,全新市场背后是不同文化和消费习惯,企业面临的不仅是新业务开拓困境,还有出海经营管理人才难题。

中国制造出海

全球化市场发展三大路径

2020年起,以SHEIN为代表的跨境消费品牌掀起中国品牌集体出海的浪潮,越来越多有实力的大型外贸代工厂、国内知名品牌和新锐品牌纷纷布局海外。作为全球供应链的重要支柱,中国制造出海之路越走越宽。中国制造企业全球化可以分为三大出海路径:

1、市场开发:以老产品开拓国际市场

针对产业成熟度,海内外市场需求差异小,企业自身技术过硬的企业,国际化初始阶段大部分选择“以老产品开拓国际市场”,待国内外需求差异显现时,进行产品更新迭代,以“新产品抢占新市场”;

例如,在过往中国制造出海“粗放”发展“倒卖”阶段,大部分企业依靠供应链生产优势,用老产品+低价位模式打开海外市场,但随着近年来跨境行业合规和配套服务体系的不断完善,中国制造逐步向品牌方向精进,通过新产品、新技术抢占海外新市场。

2、产品开发:以新产品适应国际市场

针对产业成熟度,海内外市场需求差异大,企业自身技术过硬的企业,国际化初始阶段大部分选择“以新产品适应国际市场”,并通过新技术提升海内外市场服务能力,以“新产品抢占老市场和新市场”;

例如,创立于2019年的美发个护工具品牌TYMO,起步阶段就把北美市场作为出海第一站;创立于2021年的新兴玩具品牌StarPony市场重心始终锁定欧美市场。创新产品研发,通过Wish、Shopee、亚马逊、TIKTOK、TEMU等跨境平台出海适应国际市场。

3、技术合作:新技术孕育新产品及新市场

针对产业成熟低的新兴产业,海内外市场存在潜在需求,企业自身技术过硬的企业,国际化初始阶段大部分选择“技术合作:新技术孕育新产品及新市场”,待新产品量产,市场需求增加,完成以“新产品抢占新市场”。

新锐跨境品牌大多从特定垂直场景切入,重新发现和理解消费需求,以新技术、新产品进入新市场。例如,在智能清洁赛道,追觅科技聚焦扫地场景,依托自研的高速数字马达技术,把吸尘器和扫地机器人的性能做到极致。创立于2015年的小派科技Pimax专注虚拟现实硬件产品的研发制造,多年稳居消费高端VR头显天梯图第一。

依托中国强大的供应链支撑,结合本土化内容输出、达人深度建联、平台整合营销等线上多平台、多渠道营销方式,以及线下连锁商超、直营店等全渠道合作模式,中国制造不断通过线上提高传播声量,线下加强场景体验向海外用户传递品牌价值。可以说,中国制造正逐步采用制造+技术+品牌的融合模式在国际市场找到立足点。

从粗放式产品出海到高质量品牌出海

企业出海必备三大能力

综合可见,中国制造企业出海必备三大能力:创新研发实力、数字营销能力、本土化运营能力。这三大能力背后是对企业在品牌塑造、渠道开拓、技术研发等方面的资源投入提出更高要求,也是中国传统制造企业在出海过程中从微笑曲线中间向两端的转型,面临着从制造走向品牌渠道、研发设计的关键突破。

中国制造出海

摆脱经营模式惯性,攻克本土化管理难题

从传统制造业的海外品牌代工到高端制造业的海外并购,从跨境平台的供应商到打造自主品牌,超55%的中国制造企业在市场、技术、成本等多种因素驱动下,持续推进着企业的全球化进程,同时也催生出新的商业模式。在企业经营管理方面,中国制造企业全球化的挑战主要集中在以下两点:

1、摆脱国内经营模式的惯性

摆脱国内经营模式的惯性,探索出海新业务模式,即要在旧业务基础上发展新业务。对于任何一家企业的管理层而言,实现业务转型和内部创新都是一项复杂且艰巨的任务,而且往往会遇到巨大的阻力。跨境出海业务和传统制造业务有着本质的区别。

2、攻克海外本土化运营管理难题

对中国制造企业而言,如何将海外市场本地化运营首当其冲,缺乏海外市场本地化的运营团队,对当地市场认知缺乏,无法融入本地文化,一直以来都是中国制造企业全球化运营的一大管理难题,由此伴生的是,对海外运营的风险防控和合规管理。

对于中国制造企业而言,擅长的是生产制造,劣势在于对市场的深入了解和跨国团队的管理。

管理难,文化不一样、制度不一样、习惯不一样,中国企业往往会根据国内市场经验来看海外市场,造成海外拓展的失败,如何通过数字化手段,让企业对海外业务了解更多,中国企业亟需跨国管理人才。

合规难,海外各国当地都有特定的法律法规,其复杂程度不仅涉及产品合规、财务合规、经营合规,还涉及当地用工合规,而不断变化的国际监管环境对企业合规体系的要求也在不断提升。

供应链难,传统供应链只连接上下游,其中一个环节出现问题就会影响整条供应链,但全球供应链要求更柔性更有韧性,能够应对多样化环境进行动态调整。

可持续难,中国制造胜在供应链整合能力,但要把国内优势平移到海外来探寻新市场,其适应力和可持续性面临挑战,企业海外战略落地执行难。

本土化经营+全球化管理

出海企业面临的管理人才培养挑战

海外市场的本土化运营、海外运营的风险防控与合规问题、海外团队的建设与培养、海外经营的战略规划、组织与制度的建立与融合以及海外客户与市场的开发……这一系列的海外运营痛点都是在对出海企业的管理人才培养提出迫切要求。

中国制造出海

全球化管理人才培养方向

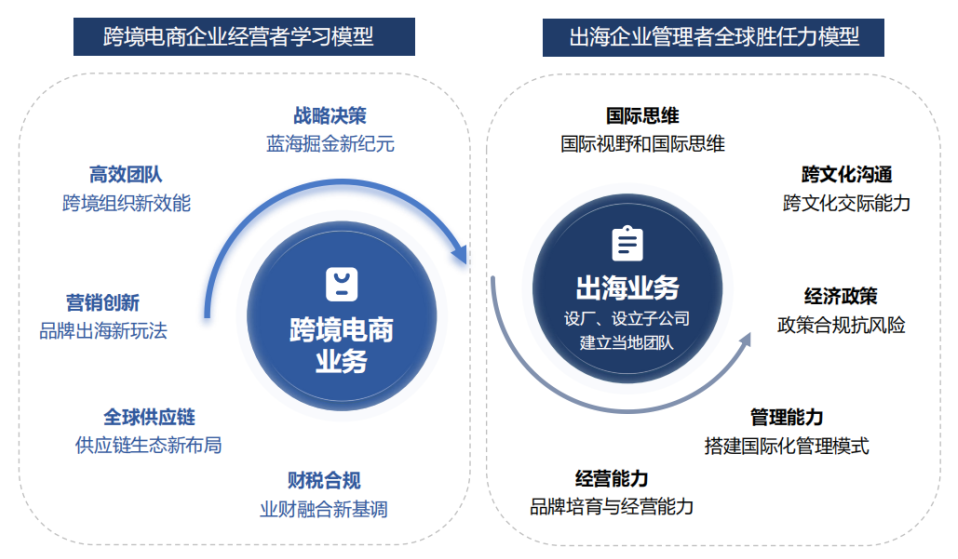

综合上述对新锐跨境品牌和传统制造企业的出海路径分析,出海企业亟需培养的管理人才不仅要具备越海拓疆的创业经营能力,还要具备跨国团队管理能力,才能有效支持企业出海战略的落地与执行。

首先要做到全球化管控,了解不同国家的法律法规、财务、税务、数据等,合规管控企业经营;

构建全球化人才管理体系,打造高绩效跨国管理团队来管理各国的跨境业务;

构建国际营销管理体系,国货出海,从OEM到中国品牌价值呈现,逐渐往微笑曲线两端延伸;

供应链的全球化整合,在生产、物流、仓储、渠道等每个节点实现高效协同;

企业海外业务的可持续发展,搭建全球化的数字化管控体系和管理能力。

全球化战略、全球化管理、全球化人才

把握出海商机,重视组织发展

从产品出海、品牌出海到组织出海、战略出海,中国制造企业要做到真正的全球化,要有全球化的战略、全球化的管理以及全球化的人才。一方面融入当地市场发现新商机,凭借自身优势抓住出海机遇;一方面重视出海人才培养,提升管理水平,支持海外业务开拓和持续发展。

中国制造出海

缘聚厦大,梦享全球

福建闽商自古便是中国海洋文化的践行者,是海上丝绸之路的创建者。在当下中国制造品牌出海的大潮中,善观时变、敢冒风险、勇于创新的福建企业家势必再下南洋,通商全球彼岸为邻。

厦门大学是由“华侨旗帜、民族光辉”陈嘉庚先生创办的百年学府,陈嘉庚先生海外办实业的创新创业精神激励了一代又一代的厦大人奋楫拼搏。厦门大学创建之初便成立了商学部,如今厦门大学管理学院已成为中国最具竞争力的十大商学院之一。厦门大学管理学院EDP中心作为学院服务企业及社会的桥头堡,始终坚持以高质量学习推动福建企业成长。

厦门大学管理学院跨境出海创新课程(第二期)

2021年,厦门大学管理学院EDP中心深度打造《新生代CEO链动全球·跨境出海创新经营管理项目》,聚焦跨境出海企业管理痛点,设计符合行业特殊情境的课程内容,通过系统管理课夯实组织根基,兼顾商业底层逻辑和顶层设计,发挥高校和行业智慧为企业竞逐跨境蓝海助力,管理赋能中国制造品牌出海。

PART/1

系统商科管理认知

通过系统化商科管理知识学习,构建全球化战略思维,解码企业出海经营管理难题,在不确定的陌生的市场环境中找到自己的立足点、平衡点及增长点。

PART/2

出海实践经验交流

通过跨境出海相关的多主题经验分享,让企业出海或成功或失败的经验流通起来,让出海企业家们科学应对出海大势,提升资源调配整合能力。

PART/3

缘聚厦大·梦享全球

在跨境出海的浪潮中,既需要企业自身的努力,同样离不开跨境生态伙伴的帮助与支持,跨境出海项目通过推动跨境出海生态圈建设,增进资源的互动与信息的流通,帮助出海企业家们多角度考察海外的营商环境和投资政策,抱团出海,互助共生。